erstellt am 21.02.2026

Mäßige Bedingungen

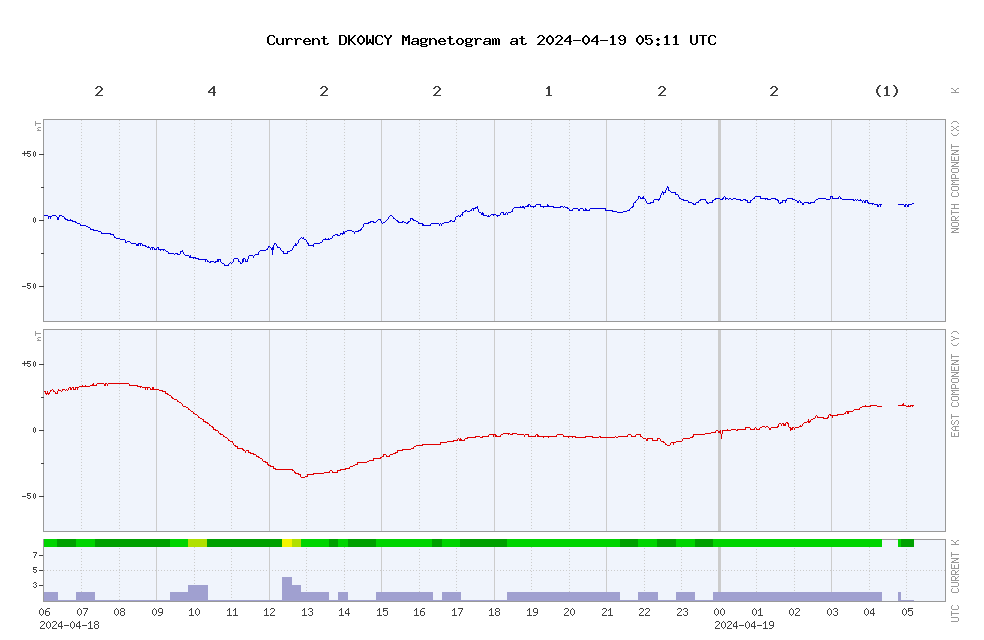

Der Start in die vergangene Woche war durch intensiven Sonnenwind gestört. Dies führte zu zeitweise stürmischen geomagnetischen Bedingungen, die am Montag eine Stärke von G2 erreichten. Diese drückten die maximale nutzbare Frequenz (MUF) für Sprungdistanzen von 3000 km am Montag und Dienstag deutlich unter 30 MHz. An den restlichen Tagen stieg die MUF jedoch wieder auf Werte über 30 MHz, was zu Öffnungen auf 13/11 Meter führte. Insgesamt zeigten die oberen Rundfunkbänder mäßige bis gute Bedingungen.

Die Sonnenaktivität präsentierte sich in der letzten Woche vergleichsweise niedrig. Der solare Flux bewegte sich am unteren Rand der Prognosen und lag bis zur Wochenmitte stabil bei etwa 120 Einheiten, bevor er weiter absank. Die Flare-Aktivität war rückläufig und verblieb im niedrigen einstelligen Bereich.

Aktuell sind auf der sichtbaren Scheibe drei Sonnenflecken zu sehen, die jedoch alle relativ klein und einfach in ihrer Struktur sind. AR4374 ist die größte Region, zeigt jedoch weiterhin Anzeichen des Zerfalls, während sie sich dem westlichen Sonnenrand nähert.

Die Sonnenwindgeschwindigkeit ist derzeit leicht erhöht und wird sich zunächst abschwächen. Zum Wochenbeginn könnten die Sonnenwinde erneut ansteigen aufgrund eines koronalen Lochs. Die geomagnetische Aktivität dürfte somit größtenteils ruhig bis unruhig bleiben, doch ist mit aktiven Intervallen zu rechnen, zum Wochenstart auch mit stürmischen Abschnitten (k = 5). Die Bedingungen auf 13 und 11 Meter werden daher eingeschränkt sein.

Für die nächste Woche prognostiziert die NOAA wie auch die USAF anfangs einen niedrigen solaren Flux von 120, bevor er im Laufe der Woche wieder auf Werte von 140 Einheiten ansteigt.

19 Meter öffnet gegen 0630 UTC, 13 Meter eine halbe Stunde später - und schließt etwa um 1900 UTC; 19 Meter gegen 2030 UTC. Nachts fällt die MUF3000 auf Werte zwischen 7 und 10 MHz.

Allen Kurzwellenfreunden einen störungsfreien Empfang, 73 de Tom DF5JL

Mit aktuellen Informationen von DK0WCY, SWPC/NOAA, NASA, USAF 557th Weather Wing, STCE/KMI Belgien, IAP Juliusruh, SANSA, WDC Kyoto, GFZ Potsdam, Met Office UK, DL1VDL/DL8MDW/DARC‑HF‑Referat, FWBSt RHB / DF5JL

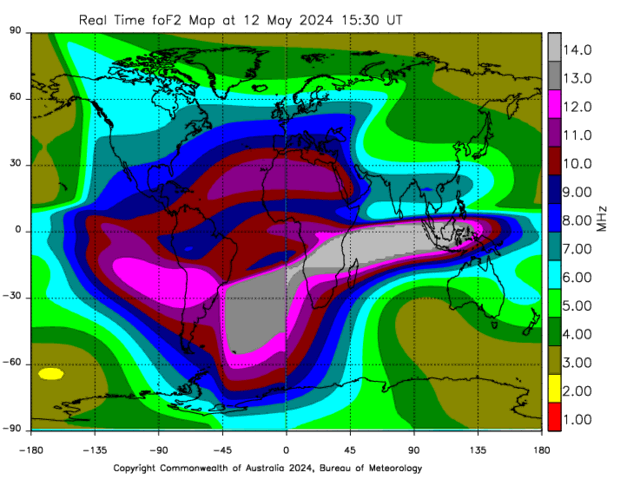

Die obige Grafik zeigt eine nahezu in Echtzeit erstellte Karte der kritischen Ionosphärenfrequenz (foF2), die anhand automatisch skalierter Ionogrammprofile aus Australien und der ganzen Welt erstellt wurde. Die Karte zeigt Farbkonturen von foF2 in MHz-Einheiten. Quelle: Australian Space Weather Alert System, Bureau of Meteorology, Australia

Weiterführende, anschauliche Erklärungen zu den hier verwandten Begriffen und deren Möglichkeiten der Interpretation finden Sie im Kapitel

Weiterführende, anschauliche Erklärungen zu den hier verwandten Begriffen und deren Möglichkeiten der Interpretation finden Sie im Kapitel

Diskutieren Sie zu unseren Themen mit. Auf Facebook.

Diskutieren Sie zu unseren Themen mit. Auf Facebook. Diese Seite auf dem Smartphone weiterlesen. Hier Code scannen.

Diese Seite auf dem Smartphone weiterlesen. Hier Code scannen.

Lesen Sie FADINGupdate - das Rundfunk-Magazin.

Lesen Sie FADINGupdate - das Rundfunk-Magazin.